Lignes de fuite

Hans Jörg Glattfelder et Gottfried Honegger

Du 13 septembre au 18 octobre 2025

Vernissage le 13 septembre à 18h

Pour la rentrée de septembre, nous avons choisi d’exposer les deux artistes suisses Gottfried Honegger et Hans Jörg Glattfelder. L’Espace de l’Art Concret au château de Mouans-Sartoux met à l’honneur (jusqu’en mars 2026) Honegger, son fondateur, et que Glattfelder sera prochainement exposé au musée Arithmeum de Bonn (à partir d'octobre 2025), nous avons souhaité faire écho à cette double actualité. Nous proposons un regard croisé sur ces deux figures majeures de l’art concret suisse, en faisant résonner les questionnements portés par leur œuvre.

Honegger et Glattfelder ont développé leurs pratiques en résonance avec certaines préoccupations de l’École de Zurich, celles de l’art concret tel que Théo Van Doesburg l’avait défini en 1930, tout en s’en démarquant progressivement.

Gottfried Honegger et Hans Jörg Glattfelder partagent une approche où l’art dialogue étroitement avec la science et la philosophie, non pour produire des démonstrations, mais pour interroger nos systèmes de connaissance et notre perception du monde. Ils appellent à une construction personnelle du savoir, où le regardeur devient acteur d’une réflexion sur la réalité, ses représentations et ses limites.

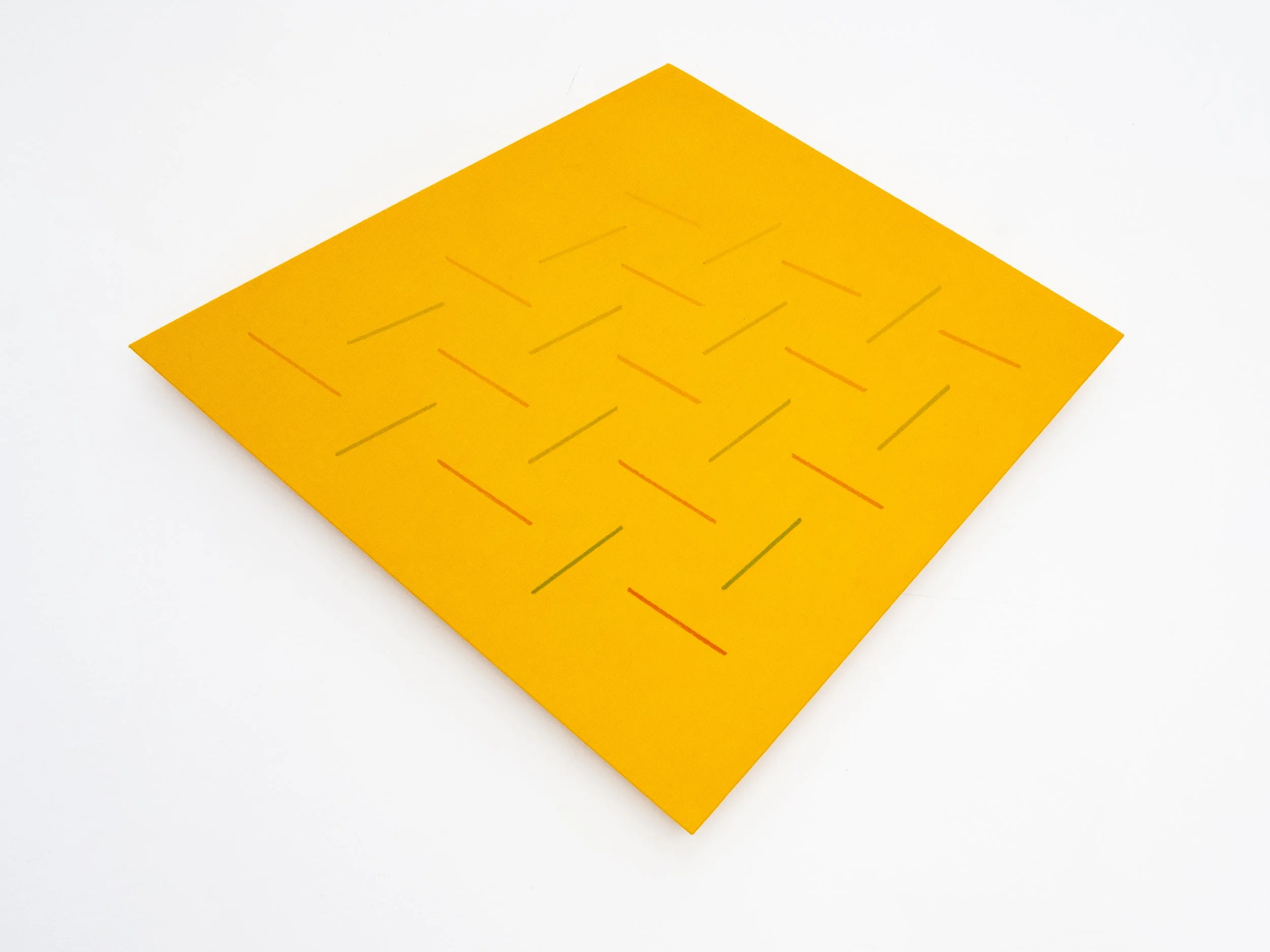

Pour Honegger, il était essentiel de travailler avec des formes géométriques primaires, simples, fondamentales. Elles représentaient à ses yeux « la matière première du monde visuel », les instruments par lesquels s’exprime le désir universel de construire. Ce qui l’intéressait, c’était le jeu que nous pouvons tous expérimenter avec ce que nous avons devant les yeux et entre les mains. Dans ses dessins, ses sculptures, ses reliefs, il y a des formes géométriques fermées mais qui sont sans cesse en rapport avec d’autres formes strictes : des traits courbes, des angles droits, des espaces colorés délimités. La mise en rapport de ces éléments crée des ouvertures, des coïncidences qui modifient l’espace de perception. Dans ses sculptures, par exemple, le point de départ pouvait être une simple feuille d’aluminium rectangulaire qu’il découpait, puis dont il pliait les découpes elles-mêmes. La feuille restait reconstituable en pensée : on perçoit toujours l’origine commune des éléments et la façon dont les formes émergent de l’ensemble. Le geste de découper et plier révèle ainsi la dynamique interne de la forme et le potentiel de relations qu’un espace ouvert peut faire surgir. Dans ses reliefs et ses dessins, les vides qui laissent affleurer le mur ou le blanc du papier renforcent cette construction architecturée où les formes semblent s’équilibrer et dialoguer. Il en émane un sentiment de fluidité et d’interconnexion.

Gottfried Honegger s’intéressait vivement à la dynamique créatrice du hasard, qu’il a largement explorée dans son travail. Influencé par les réflexions de Jean Arp et du mouvement Dada sur cette question, il a souvent fait appel au lancer de dés ou à des séquences aléatoires générées par ordinateur pour orienter le processus de création de ses œuvres. En introduisant le hasard, Honegger cherchait à effacer la main trop visible de l’artiste pour laisser davantage de place au spectateur et à sa propre expérience. Ce que permet le hasard, c’est une réaction : les dés sont jetés, on voit où cela nous mène et on avise. On pourrait penser que notre action en est réduite mais au contraire : elle est relancée, stimulée. Honegger accueille ces aléas, mais les sélectionne, les encadre, les organise. Il invite le désordre pour mieux révéler comment les formes peuvent se positionner les unes par rapport aux autres. Intégrer le hasard devient ainsi une manière de souligner notre rôle actif dans la création. Ici, le spectateur n’est pas invité à reconnaître des formes familières, mais à créer lui-même des relations, des connexions. Comme le disait Honegger : « la géométrie n’est pas ce qui doit venir au premier plan », ce qui importe, c’est le processus de création, un mécanisme à activer.

Honegger était un humaniste engagé, qui défendait la proximité entre l’art et la vie, plaidant pour plus de cohésion et d’accessibilité. L’art, selon lui, devait occuper une place essentielle dans la société et s’adresser au plus grand nombre. Il a ainsi réalisé plusieurs œuvres dans l’espace public, notamment des sculptures monumentales. Avec sa femme Sybil Albers, ils fondent en 1990 l’Espace de l’Art Concret au château de Mouans-Sartoux et font don en 2002 de leur collection à l’État français. L’Espace de l’Art Concret poursuit aujourd’hui cette vision, en développant notamment des ateliers pédagogiques pour les enfants, car l’accès à la création et à la réflexion artistique dès le plus jeune âge était pour Honegger une priorité.

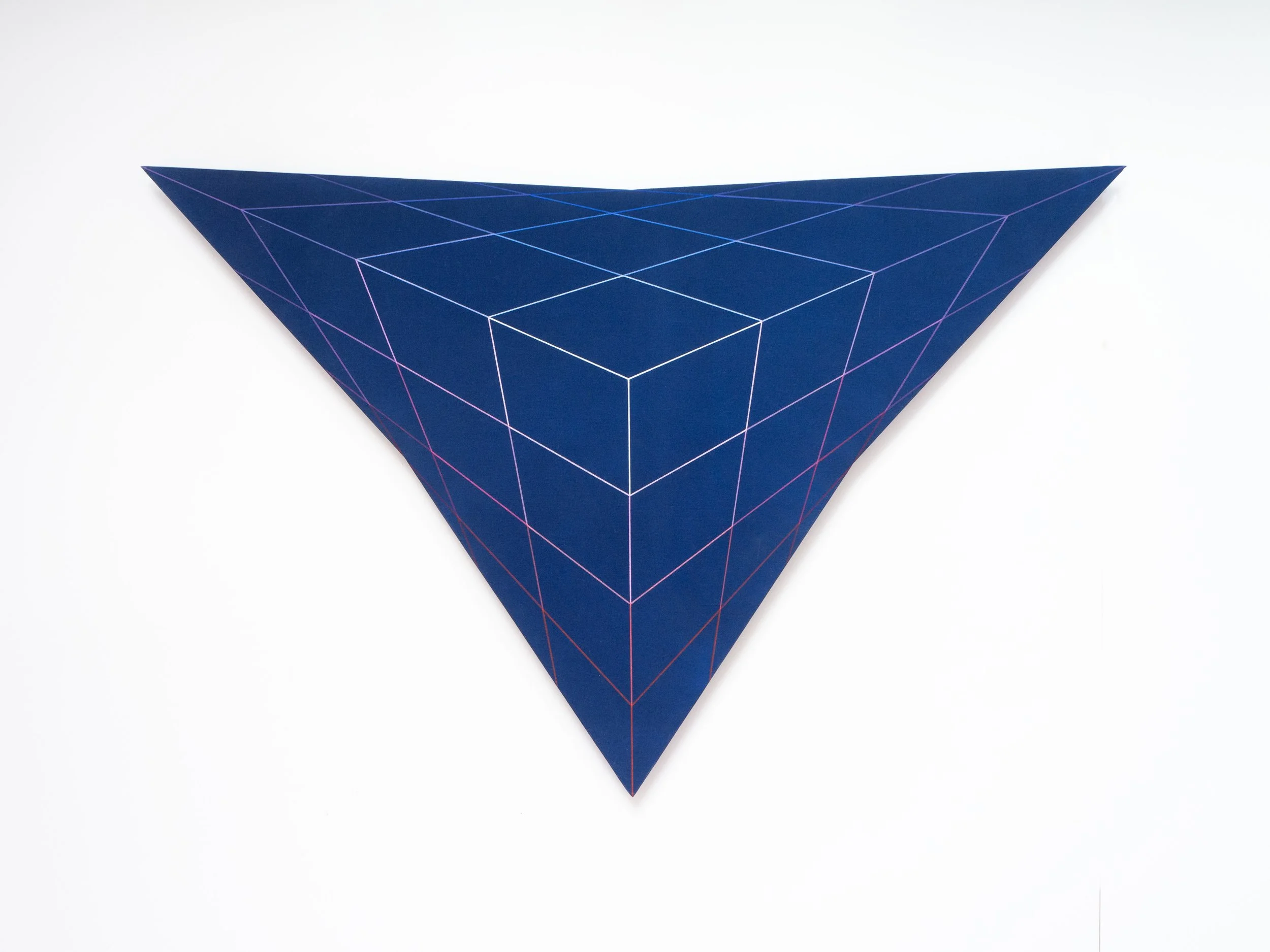

Hans Jörg Glattfelder, quant à lui, lui attire notre attention sur un point fondamental : les formes et les structures avec lesquelles nous représentons ou construisons le monde s’appuient sur des conventions spatiales héritées, notamment de la géométrie euclidienne, qui ne coïncident pas toujours avec la réalité. Son travail s’installe précisément dans cet intervalle, là où nos certitudes vacillent. En effet, depuis les Éléments d’Euclide (env. 300 av. J.-C.), nos habitudes de représentation reposent sur une géométrie idéale où les lignes sont droites et les surfaces parfaitement planes. Pourtant, notre monde réel échappe à cette rigueur : la Terre n’est pas une sphère parfaite, l’espace-temps se courbe sous l’effet de la gravité, et à l’échelle microscopique ou cosmologique, la géométrie classique ne suffit plus à décrire la réalité.

Glattfelder développe alors à partir de 1977 des œuvres qui créent une brèche dans nos représentations. Il les nomme « des métaphores non-euclidiennes ». Il élabore des tableaux qui s’affranchissent de la simple planéité pour proposer des espaces ambigus, difficiles à appréhender, mais pourtant bel et bien présents devant nous. Nous sommes face à des quadrilatères avec des réseaux de lignes ou de formes géométriques avec des couleurs, des espacements, des transparences, des reliefs, des courbures variables qui procurent dans leur agencement inattendu un vertige. Notre regard ne parvient plus à saisir les éléments et leurs frontières comme d’habitude. Ces objets, sans modèle identifiable, provoquent néanmoins une forte impression de présence, entre trouées infinies, tournoiements dans l’espace et oscillations permanentes entre planéité et profondeur.

La métaphore est d’abord un mécanisme du langage : elle rapproche deux éléments pour produire un nouveau sens. Mais peut-on créer des métaphores avec des formes qui ne représentent rien de reconnaissable et qui échappent à toute figuration ? Glattfelder nous invite justement à accueillir ces contradictions formelles — telle une ligne qui semble à la fois droite et courbe — capables de générer un effet métaphorique. Elles nous amènent à imaginer un espace qui ne suit plus les règles familières de la géométrie. Le but n’est pas celui de l’illusionnisme, qui cherche à tromper l’œil en représentant quelque chose de familier et identifiable. L’illusion joue sur la perception visuelle, là où la métaphore sollicite l’interprétation. Les œuvres de Glattfelder ne proposent ni un espace trompe-l’œil où l’on pourrait deviner ce qu’il faudrait reconnaître, ni un espace démontrable scientifiquement. Elles nous invitent plutôt à changer de perspective : à regarder autrement, au-delà des repères géométriques habituels. C’est rendre visible ce qui dépasse la logique pure et passe par l’expérience sensorielle.

Gottfried Honegger et Hans Jörg Glattfelder proposent des œuvres qui naviguent constamment entre ce que nous projetons mentalement et ce que nous percevons par nos sens. Leurs œuvres n’ont pas de point d’ancrage stable : elles semblent flotter, entre la surface du mur et la profondeur de l’espace. Tous deux prennent leurs distances avec l’école zurichoise en abandonnant la stricte règle de l’angle droit. En introduisant également le mouvement, le contingent dans leurs œuvres, ils ouvrent une dimension temporelle dans l’expérience visuelle. Créer dans l’espace, c’est avoir conscience qu’il s’étend au-delà de ce que l’on voit.